歯周病と誤嚥性肺炎の関係とは?高齢期に注意したいお口の健康管理

はじめに

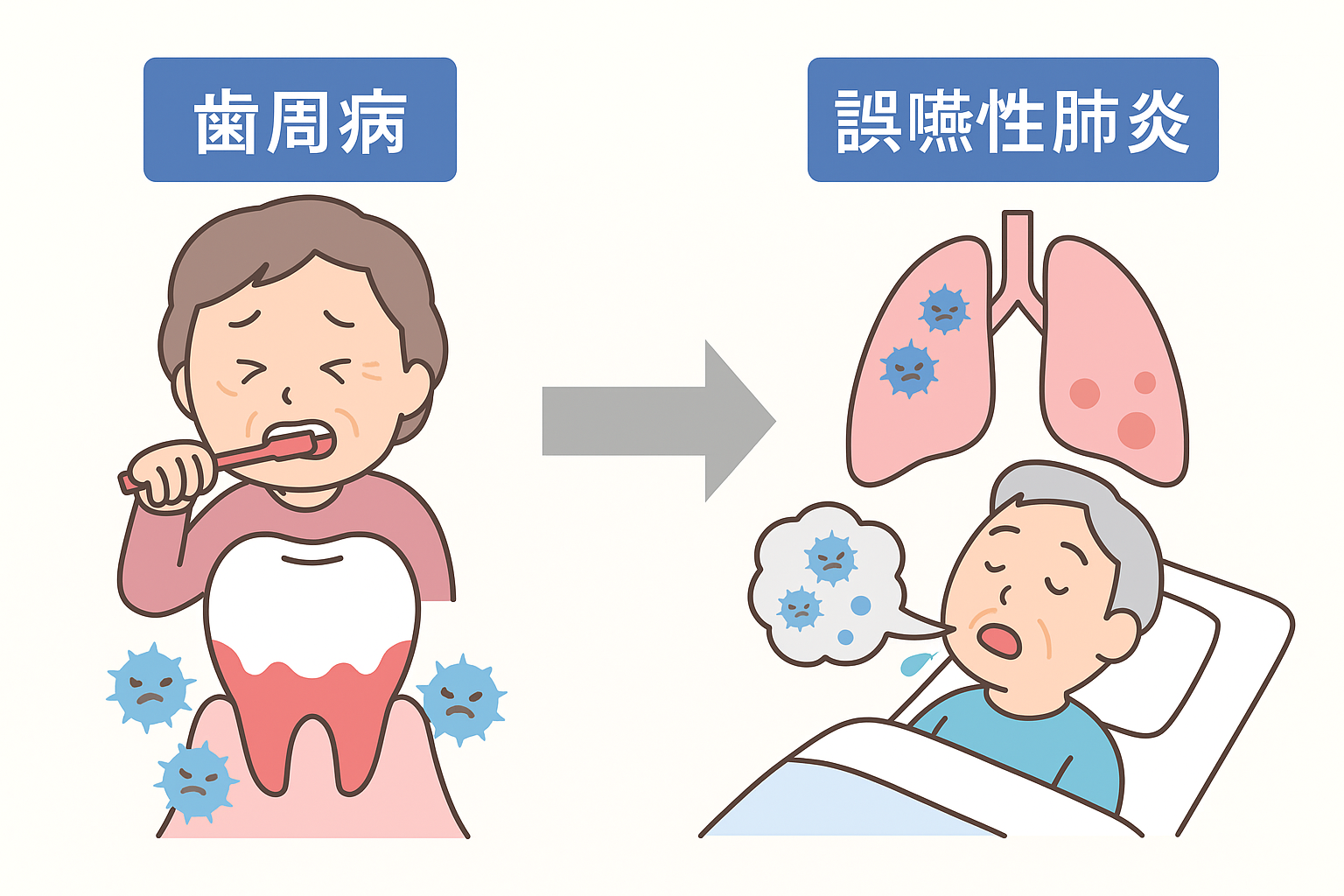

高齢化が進む中で注目されているのが「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」です。日本においては肺炎が高齢者の死亡原因の上位にあり、その多くが誤嚥性肺炎といわれています。実は、この誤嚥性肺炎と「歯周病」には密接な関係があります。今回は補綴専門医の立場から、歯周病と誤嚥性肺炎のつながりや予防のためにできることを解説します。

誤嚥性肺炎とは?

誤嚥性肺炎とは、本来は食道に流れるはずの食べ物や唾液、胃の逆流物などが誤って気管に入り、細菌が肺に侵入して炎症を起こす病気です。特に高齢者では、飲み込む機能(嚥下機能)の低下や咳反射の減弱が原因で起こりやすくなります。

歯周病が関与する理由

誤嚥性肺炎に大きな影響を与えるのが「お口の中の細菌」です。歯周病は歯ぐきの炎症だけでなく、歯周ポケット内に膨大な細菌を抱え込む病気です。

- 歯周病菌を含む細菌が唾液に混ざり、誤嚥される

- 夜間の就寝中に無意識に唾液が気管に流れ込む

といった経路で肺に細菌が侵入し、誤嚥性肺炎のリスクを高めてしまいます。

高齢者に多い背景

高齢になると、以下のような要因で歯周病と誤嚥性肺炎の関係がさらに強まります。

- 入れ歯の不適合や歯の喪失による咀嚼力の低下

- 唾液分泌量の減少(ドライマウス)

- 歯みがきが不十分になりやすい環境(介護施設や寝たきり)

- 免疫力の低下

このような背景から、お口の清掃不良=肺炎リスクの増加につながるのです。

誤嚥性肺炎予防のための歯科の役割

歯科医院では以下のような取り組みを行うことで、誤嚥性肺炎のリスクを大きく減らすことができます。

- 定期的な歯周病治療とクリーニング

歯周ポケット内の細菌を減らし、細菌の温床を取り除きます。 - 入れ歯の清掃・調整

義歯に付着したプラークやカンジダ菌も誤嚥性肺炎の原因となるため、清潔に保つことが重要です。 - 口腔機能訓練

舌や口周りの筋肉を鍛えることで嚥下機能を維持・改善し、誤嚥を防ぎます。 - 患者さん・ご家族へのブラッシング指導

高齢者自身や介助者が正しく口腔ケアを行えるようサポートします。

在宅や介護の現場でできる工夫

介護されている方にとって、毎日の口腔ケアは肺炎予防そのものです。

- 食後の歯みがき・うがいを徹底する

- 義歯は外して洗浄する

- 定期的に歯科を受診し、歯石や汚れを除去する

といった習慣を続けることで、誤嚥性肺炎のリスクを大きく減らすことができます。

まとめ

歯周病はお口の中だけの問題ではなく、誤嚥性肺炎という命に関わる病気とも密接に関わっています。高齢期においては特に、歯周病治療・入れ歯の管理・定期的な口腔ケアが重要です。

野川デンタルオフィス浦和美園では、補綴治療だけでなく歯周病や全身の健康を見据えた口腔管理を大切にしています。地域の皆さまが安心して長く健康に暮らせるよう、丁寧な診療を提供してまいります。